河山錦繡

長城萬里

長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮斗精神和眾志成城、堅韌不屈的愛國情懷。保護好、傳承好這一歷史文化遺產,是我們共同的責任。久久為功,像守護家園一樣守護好長城,弘揚長城文化,講好長城故事,帶動更多人了解長城、保護長城,把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳下去,為建設社會主義文化強國、推進中國式現代化貢獻力量。

長城為史筆

山河作青簡

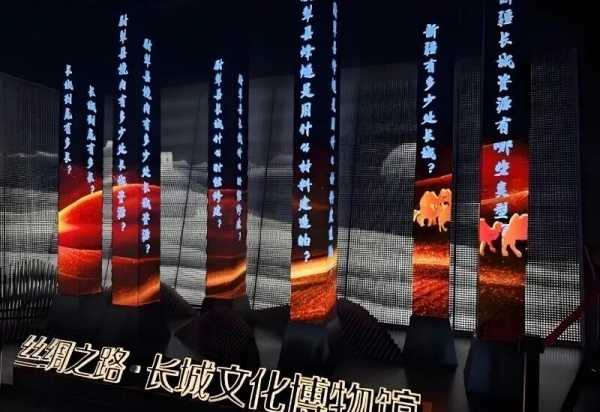

長城文化博物館

中華文明的千年雄章與時代回聲

天地玄黃,宇宙洪荒。當第一縷文明的曙光穿透蒙昧的霧靄,中華民族便以長城為脊,在九百六十萬平方公里的土地上書寫下五千年未斷裂的文明史詩。這史詩的每一頁,都浸透著青磚的蒼茫、烽火的熾熱與歲月的沉淀——從春秋戰國的諸侯爭霸到秦漢的萬里筑城,從盛唐的絲路繁華到明代的集大成防御,長城如一條蜿蜒的巨龍,在崇山峻嶺間勾勒出中華文明的壯闊輪廓,更以“眾志成城”的民族精神與“和而不同”的文明智慧,成為人類歷史上最宏大的地理與人文雙重奇跡。

長城之偉,不僅在于其軍事防御的巔峰造詣,更在于其作為文明載體的深刻內涵。每一塊銘文磚都是“物勒工名”的匠作實證,每一道垛口都鐫刻著“胡漢和親”的交融史詩,每一座烽燧都閃爍著“烽火連三月,家書抵萬金”的家國情懷。它既是地理的分野,又是文明的紐帶——在榷場互市的駝鈴聲中,在茶馬古道的馬蹄印里,在絲綢之路的商旅往來間,長城始終以開放的姿態連接著中原與邊疆、農耕與游牧,成為“和而不同、美美與共”的文明典范。正如《史記》所言:“長城之內,冠帶之倫;長城之外,椎結左衽”,這種地理與文化的雙重分野,恰恰孕育了中華文明“海納百川”的包容胸襟與“自強不息”的進取精神。

而長城類型文化博物館,正是這卷史書的立體解碼器與時代傳聲筒。它以“藏”與“融”為哲學,構建起“物-史-人-神”四位一體的闡釋體系——讓青磚會“說話”,讓烽火能“傳情”,讓長城從“地理符號”升華為“精神圖騰”。在這里,建筑形制與自然山川對話,通過“天人合一”的東方智慧展現對歷史遺跡的尊重與對自然環境的順應;展陳敘事梳理文明脈絡,通過時間軸與主題線的雙重敘事,將長城的軍事、經濟、文化功能融為一爐;數字技術復現歷史場景,通過VR、AR、3D建模等技術手段,讓參觀者在沉浸式體驗中觸摸“最陡峭墻體”的險峻、“最大實心墩臺”的雄偉,感悟“萬夫莫開”的防御智慧與“眾志成城”的民族精神。

這種“形神兼備”的闡釋智慧,使博物館成為連接古今的時空隧道與文明橋梁。它既守護著物質遺產的“形”——通過建筑形制與自然山川的共生,展現“因勢象形”的營造智慧;又傳承著精神遺產的“神”——通過展陳敘事對文明基因的挖掘,激活“眾志成城”的民族精神與“和而不同”的天下胸懷;更通過數字技術對歷史場景的復現,讓參觀者在沉浸式體驗中領悟時代使命與文明責任。正如《周易》所云:“形而上者謂之道,形而下者謂之器。”長城文化博物館正是以器載道、以道馭器,將靜態的磚石轉化為動態的文明史詩,將歷史的記憶升華為時代的精神。

站在人類文明的高度回望,長城文化博物館的使命遠非止于文物保護。它是新時代傳承中華文脈的“基因庫”,是弘揚民族精神的“能量場”,更是構建人類命運共同體視野下文明互鑒的“會客廳”。當我們在數字孿生技術中“重走”長城時,不僅是在復現歷史場景,更是在重構文明記憶;當我們在“物勒工名”的銘文磚前駐足時,不僅是在解讀古代匠作制度,更是在感悟“責任到人、精益求精”的工匠精神與“物盡其用、人盡其才”的治理智慧;當我們在“絲路與長城”的關聯敘事中沉思時,不僅是在梳理經濟往來脈絡,更是在思考“和而不同、美美與共”的文明觀與“開放包容、合作共贏”的全球治理理念。

這,正是長城文化博物館的終極價值——它以磚石為紙、以歲月為墨,書寫著中華文明的永恒史詩;又以數字為翼、以創新為魂,架設起連接過去與未來、傳統與現代、中國與世界的時空橋梁。在這座沒有圍墻的博物館里,每一塊磚石都是文明的密碼,每一次駐足都是精神的洗禮,每一場對話都是時代的回響。當歷史的光芒穿透時空,我們終將明白:長城不僅是中華民族的脊梁,更是人類文明的共同財富;而長城文化博物館,正是這財富的最佳守護者與傳承者,它以“藏”的智慧守護文明之根,以“融”的胸懷傳遞文明之光,讓中華文明的千年雄章在時代的回聲中永續傳唱。

在洛陽市大唐宮建材城,藏著一家超有質感的瓷磚展廳,其簡約而不簡單,給人沉浸式選材體驗。

能源幾乎是地球上所有事件背后的驅動力人們越來越迫切的需要尋找到可行的替代能源。探訪那個處在開發未來能源風口浪尖上的風云企業——蒙泰。

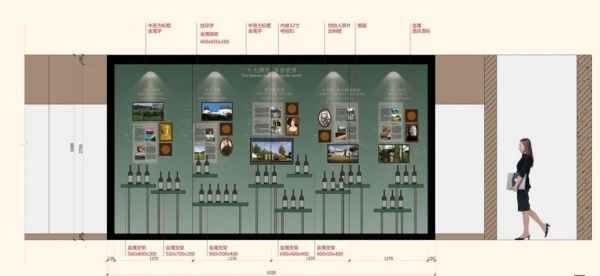

在中華文明的長河中,酒文化是串聯歷史、藝術與生活的紐帶。如何將這份厚重的文化積淀轉化為可感知、可體驗的空間?我們以“沉浸式文化傳承”為核心,推出酒文化主題館設計方案,通過現代設計語言與科技手段,構建一座跨越時空的酒文化主題空間,讓每一個造型都傳遞酒韻文化的內涵。

全球展廳設計專家以挑選自2000年以來過去20年中最具影響力的展廳項目。決定他們選擇的主要標準是:展示重大創新、靈感,并提高了展陳設計的標準。篩選的項目的廣度令人驚嘆。但也許并不奇怪,這些項目是根據同行評審和評判設計的卓越性。

工業旅游的興起,正是這一轉型趨勢的生動體現。它不僅代表著旅游業態的創新,更體現了傳統企業在現代產業體系中對自身價值的重新發現與塑造。“工業+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業與文化、生產與消費的重要紐帶。

上海市歷史博物館藏品總數約11萬件,分十五大類:書畫、金屬、陶瓷、工藝、證章、文獻、印刷、紡織品、石刻、錢幣、照片、剪紙、郵票、唱片和其他雜項等。其中1841年江南提督陳化成督造的振遠將軍銅炮、1880年吳猷豫園宴樂圖軸、1895年英商道白生公司制清花機、清末點石齋畫報原稿、1911年民國總統候選人提名及當選人斗方、1923年上海匯豐銀行銅獅、民國百子大禮轎、民國柳亞子主編《上海通志稿》稿本、老上海地圖、《徵信錄》等都是館藏重要文物。

2025年云南昆明建材展-云南建博會,CKBD,推薦,展會時間:2025-05-11~05-13,開放時間:09:00:00-18:00:00,舉辦地址:中國-云南,昆明滇池國際會展中心-云南省昆明市官渡區環湖東路,展會行業:建材,主辦單位:云南省建筑節能協會、云南省墻體材料行業協會、云南省建筑業協會,舉辦周期:1年1屆,展覽面積:50015.00㎡,展商數量:189家,觀眾數量:1705人,

海之浩渺,夢之無垠。海洋,是生命的搖籃,是文明的淵藪,更是連接全球的藍色紐帶。中華民族的航海史詩綿延千年,熠熠生輝。2000多年前,指南針的發明,為人類跨洋越海的壯舉點亮明燈;620年前,鄭和率領龐大船隊七下西洋,在世界航海史上鐫刻下不朽的東方印記。從古代海上絲綢之路的帆影幢幢,到近代民族海運業的艱難起步,再到現代航海事業的蓬勃發展,航海精神始終流淌在中華兒女的血脈之中。

在這個日新月異的時代,前沿科技如同破曉的曙光,照亮了人類前行的道路。人工智能(AI),這一昔日科幻小說中的概念,如今已悄然融入我們的日常生活,成為推動社會進步的重要力量。上海,這座國際大都市,以其深厚的科技底蘊和前瞻性的戰略眼光,成為了中國乃至全球人工智能發展的前沿陣地。上海·人工智能展廳,正是這一時代浪潮中的璀璨明珠,它不僅記錄了人工智能的發展歷程,更展望了未來的無限可能。